1 Les phases d'études

Chacune de ces phases va maintenant être décrite en détail et l'on

soulignera les objectifs qui doivent être atteints.

1. LE PLAN DIRECTEUR

Le plan directeur est un exercice auquel devrait impérativement se

livrer la direction de toute entreprise, à intervalles réguliers. Le

plan directeur a pour vocation de répondre à la question suivante :

« Qu'est-il nécessaire de faire pour que mon outil industriel me

permette de tenir mes objectifs de développement à l'horizon des

cinq ans, voire plus ? »

Ce qui entraîne les questions suivantes :

• Quelle nouvelle organisation dois-je adopter ?

• Quels investissements dois-je réaliser ?

• Où ?

• Sous quelle forme

• Pour quel budget ?

• Suivant quel calendrier ?

Un plan directeur peul, bien sûr, ne pas englober l'ensemble de

l'entreprise, mais il doit être exécuté avec suffisamment de recul

pour maintenir la cohérence de l'ensemble des fonctions de la

société.

C'est pour ces raisons de vision stratégique à long terme et de

cohérence qu'un plan directeur ne peut pas être mené sans la forte

implication du management, direction générale comprise.

En ce qui concerne les magasins, un plan directeur trace, à très

grands traits, les actions à entreprendre : nombre d'entrepôts à

construire ou à rénover, le périmètre de leur action, leur taille

approximative, leur localisation, etc. Les réponses a ces questions

ayant été obtenues, la phase suivante va permettre de préciser par

quels moyens les objectifs fixés peuvent être atteints.

Méthodologie : Les différentes phases de conduite

d'un projet

2. L'AVANT-PROJET SOMMAIRE

Le terme de « sommaire » ne possède pas, ici, de connotation péjorative. C'est la terminologie consacrée par l'usage et la réglementation, bien que

quelque

fois on entende parler aussi « d'étude de faisabilité ». Le terme « sommaire »

signifie simplement que les documents émis à la fin de cette phase ne seront

pas suffisamment précis pour entreprendre immédiatement la réalisation.

Il est à noter qu'un plan directeur peut donner lieu à plusieurs investissements

de nature très différente : ateliers de production el entrepôts par exemple. Il

sera judicieux, dans ce cas, de. lancer plusieurs avant-projets sommaires

conduits par des équipes spécialistes des études des différents domaines.

L'avant-projet sommaire doit répondre a deux grandes questions :

• Quelles sont les grandes familles de solutions qui sont les plus

adéquates pour satisfaire le besoin exprimé ?

• Les contraintes, maintenant mieux cernées de mon magasin

(surfaces nécessaires, budgets, délais...), restent-elles toujours

compatibles avec mon projet d'entreprise ?

remonter

À partir des conclusions du plan directeur,

l'avant-projet sommaire (l'APS en abrégé) va inventorier, avec un souci certain d'exhaustivité, tous les scénarios

et toutes les solutions techniques envisageables pour la réalisation du ou des

magasins projetés.

Certaines solutions seront très vite écartées, car à l'évidence, elles sont

inadaptées, comme par exemple un magasin grande hauteur dans une zone

résidentielle.

Généralement, un APS ne garde que deux ou trois axes de solution à

étudier plus avant. En fin de phase, ils seront comparés en termes

de performances, de coûts d'investissement, d'exploitation, de

délais de mise en œuvre, etc. L'imprécision, en ce qui concerne les

coûts, ne doit pas dépasser les 15%.

En

ce qui concerne les performances, l'estimation doit être» meilleure.

L'examen rapide de solutions, même peu crédibles a priori, présente un avantage certain. On ne sera plus tenté, au cours du projet, défaire une pause pour étudier ces voies qui n'auraient pas été explicitement écartées à temps.

• Un avant-projet sommaire est lui-même décomposé en plusieurs

étapes

• L'approfondissement des données de base qui auront servi à

l'élaboration du plan directeur, et dont le détail sera donné dans

le paragraphe} consacré à l'avant-projet détaillé. Si certaines

données ont fondamentalement change depuis la fin du plan directeur,

il sera indispensable de faire un nouveau recueil de données.

• L'architecture de la conception générale qui sera à la fois

fonctionnelle et organisationnelle. Elle concernera à la fois les

flux physiques et les flux d'informations. C'est bien la une des clés

de la réussite du magasin. Un projet n'est jamais parfait quand on «

plaque », a posteriori, une automatisation et une informatisation sur

une conception physique déjà figée.

Les phases d'études

•La définition de plusieurs

solutions types. Il pourra, par exemple, s'agir d'une solution basée

sur l'utilisation de chariots conventionnels, d'une seconde utilisant

des transstockeurs à préparateurs embarqués et d'une troisième

utilisant des transstockeurs entièrement automatiques. Les solutions

concernant les flux physiques seront combinées avec les différents

choix possibles en matière de traitement de l'information.

• L'appréciation de ces diverses solutions en fonction d'un certain

nombre; de critères qui auront été juges significatifs pour le

projet. Certains d'entre eux sont communs à tous les projets comme la

capacité totale du magasin, les temps d'accès à une référence,

les coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance, etc.

D'autres critères peuvent concerner plus particulièrement un projet

ou un autre : les facilités d'extension, l'aptitude à accueillir des

charges éminemment variables, une implantation favorable à

l'utilisation d'un embranchement ferroviaire existant, l'adéquation

aux règles de Bonnes Pratiques de Distribution » de la pharmacie,

etc.

remonter

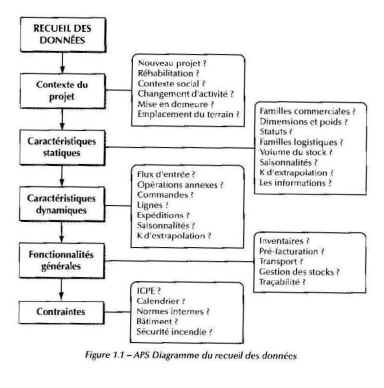

RECUEIL DES

DONNÉES

| figure 1,1 - APS

Diagramme du recueil de* donnée: |

|

petit click sur l'image pour agrandir.

Diagramme du recueil des donnés

|

|

Méthodologie : Les différentes

phases de conduite d'un projet

• La comparaison multicritère des différentes possibilités. Il

existe des méthodes assez faciles à mettre en œuvre qui facilitent

ce genre de comparaison en pondérant, en particulier, les coefficients

affectés aux divers critères.

• Et, en conclusion, la

préconisation de la solution la meilleure. Le plus souvent il ne

s'agit pas d'une solution mais plutôt d'un compromis réunissant les

points forts de plusieurs d'entre elles.

• Si la conclusion de l'APS est que le projet peut continuer, les

dossiers techniques doivent permettre de commencer la phase suivante :

('avant-projet détaillé et ceci sans ambiguïté ni arrière-pensée

quant au type de solution retenue.

APS

: avant-projet sommaire

remonter

Méthodologie : Les différentes

phases de conduite d'un projet

3. L'AVANT-PROJET DÉTAILLÉ

L'avant-projet détaillé, (l'APD en abrégé) ne va donc plus s'attacher qu'à un

seul type de solution technique qu'il devra définir avec suffisamment de précision pour préparer la phase suivante : la consultation des fournisseurs.

Il est très difficile d'être catégorique sur le contenu d'un APD. En effet si une bonne consultation doit éviter toute ambiguïté, elle doit cependant laisser la possibilité aux fournisseurs consultes d'exprimer leur créativité. Il sérail, par exemple, aberrant de consulter plusieurs fournisseurs alors qu'un seul catalogue est en mesure de répondre aux exigences des spécifications techniques.

Le code des marchés publics, si contraignant soit-il, laisse celte possibilité de lancer des appels d'offres directement à la fin de l'APS. Procéder de

cette façon laisse un maximum de champ libre à l'imagination des équipes qui vont répondre ; par contre, elle augmente d'autant la part d'incertitude sur l'exacte prestation à fournir.

Il est également à noter que les études qui n'auront pas é!é exécutées pendant l'APD devront quand même élie réalisées. Elles feront donc partie du marchés passer. Ce ne sera donc pas une économie d'argent mais cela peut être

une économie de temps. En effet, il n'y aura pas de changement d'équipes entre-les études détaillées et les études de réalisation proprement dites. Cette procédure raccourcie est à utiliser avec une grande circonspection.

L'APD a une autre finalité. Il doit se terminer par une nouvelle évaluation financière précise, cette lois à 5 ou 10 % près. Cela permet encore d'arrêter sans trop de mal le projet, puisque aucune commande,

autre que celle des études, n'aura été passée. Les estimations budgétaires sont toujours difficiles, ce n'est pas pour autant que l'on

peut s'en passer.

Il est à noter qu'une période de crise économique peut entraîner, pour certains lots, des baisses de 5 à 15 % sur le prix du marché, et inversement. Par

ailleurs, s'il est facile de déterminer très précisément les montants des lots traditionnels, bâtiment ou

VRD (voirie

et réseaux divers), il n'en va pas de même pour des lots plus techniques. Il est courant, par exemple, de n'obtenir

remonter

Méthodologie : les différentes phases de conduite d'un projet

qu'une précision de 50 % sur des coûts de logiciels d'application. Cette dernière remarque souligne, au passage, l'intérêt des progiciels. L'APD est lui aussi décomposé en plusieurs sous-phases intermédiaires. Ce sont pratiquement les mêmes que celles de

l'APS, mais les livrables seront différents : spécifications techniques définitives au lieu de comparatifs.

3.1 Un nouveau recueil de données

bien représentatives de l'ensemble de l'activité. Si, par exemple, l'analyse des poids et des volumes a porté, lors de l'APS, sur 10 % des références, il faudra sans doute analyser dix autres pour cent, pour valider la première analyse. Les grandes classes de données à explorer sont :

-L'ensemble

des fonctions que l'entrepôt doit assurer -Les

contraintes de l'environnement -Les

normes et règlements applicables (produits classés, sites classés,

règles locales d'urbanisme, exigences de la compagnie d'assurance,

etc.)

- les horaires de travail -Les

évolutions prévisibles ou programmées ( augmentation ou diminution

du volume à stocker, multiplication du nombre de commande à servir,

diminution du nombre de lignes, etc.]

- les coefficients d'extrapolation correspondant aux évolutions ci-dessus

- les charges manutentionnées et stockées

- les flux principaux et annexes, retours des litiges par exemple

- les interfaces physiques (quais routiers, voie ferrée)

- les codifications et systèmes d'identification imposés

- les fondions informatiques à remplir

- les systèmes déjà en place et les interfaces retenues

|

|

| Diagramme de la conception |

Méthodologie : Les différentes

phases de conduite d'un projet

remonter

L'ensemble de ces données va servir de données de base pour la sous-phase

suivante

3.2 le traitement des données de base

Cette nouvelle étape va permettre de vérifier que toutes les valeurs recueillies sont bien cohérentes entre elles. Il

est bien rare que des erreurs ne soient pas

par des exploitants, de tête, et par conséquent entachés d'une certaine subjectivité. L'importance de la collaboration du service informatique apparaît bien comme primordiale à ce niveau d'avancement.

Ce traitement va être l'occasion de définir en quantité ce qui aura

était seulement définit en qualité.

Ainsi, vont apparaître les documents suivants :

-Le

dimensionnement des stocks,

-le dimensionnement des flux d'informations, -Le

dimensionnement des équipements fixes et mobiles de stockage et de manutention

-et, parallèlement,

les dimensionnements des flux d'informations des bases de données, des périphériques répartis et des réseaux locaux.

3.3 Une description du fonctionnement du magasin

À partir de l'organisation définie lors de l'APS, cette étape va permettre de décrire tous les processus et modes opératoires. Il est fortement souhaitable que celte description soit entreprise par un ingénieur producticien généralisle ou par une équipe multidisciplinaire bien coordonnée afin que ce document soit unique, complet et cohérent. Il servira ainsi à tous les acteurs des différentes spécialités : logisticiens, transiticiens, automaticiens et informaticiens. Ce document s'attachera à décrire, autant que possible, des fonctionnalités qui devront répondre aux besoins. Il évitera d'imposer des moyens sans argumentation. Il décrira les modes de marches normales, mais devra aussi décrire les marches dites " perturbées " en précisant les dysfonctionnements tolérables, (taux de disponibilité des équipements par exemple), et les baisses de

accordée à la façon dont l'exploitation du magasin perdure pendant les différentes pannes ; ce que les fiabilistes appelle la survivabililé.

Ce

document comprendra les chapitres suivant :

-Une note détaillée de fonctionnement

-Une

définition des procédures d'exploitation

-Une

définition des postes de travail et des tâches à y assurer

-L'analyse

informatique détaillée -La description de toutes les informations échangées entre les équipements,

les consoles opérateurs, la gestion du magasin et la gestion des stocks, voire

la gestion de production

-les procédures qui vont permettre de passer d'un mode de marche normale

à un mode de marche dégradée et inversement.

3.4 La définition des implantations

Les documents qui seront générés lors de cette étape vont permettre de dialoguer avec les responsables de l'étude du bâtiment. Ils permettront aussi de vérifier que les flux physiques ne se croisent pas, que toutes les zones

été prises en compte. La sécurité ne sera pas oubliée dans cette phase : distribution des issues de secours, largeur réglementaire des allées de

dégagement, etc.

remonter

3.5 La description de l'installation

Les besoins ont été définis dans une étape précédente. Il

s'agît maintenant de définir les moyens à mettre en œuvre, ou tout

au moins les familles de moyens, pour que les fournisseurs qui seront

consultés conservent une certaine marge de manœuvre.

Cette étape déterminera les standards qu'il y a lieu de retenir. Ces

standards peuvent être de nature très différente. Il peut s'agir de

marque de composants élémentaires déjà présents dans le stock de

pièces détachées du site, moteurs ou contacteurs par exemple. Il

peut tout aussi bien s'agir de schémas électriques types,

normalisés dans l'établissement ou qu'il est souhaitable d'imposer,

pour obtenir une certaine harmonisation des fournitures d'origines

diverses. La rédaction de ces descriptifs sera structurée de telle

façon que le document final soit cohérent et qu'il puisse être

facilement découpé pour s'incorporer dans les appels d'offres des

différents lots de la sous-phase suivante. Cette sous-phase se

terminera par :

• la description exhaustive de tous les équipements avec les

performances attendues de chacun

• la définition exacte des effectifs

• la description détaillée de l'architecture des automatismes

éventuels et de

• l'énumération des standards retenus et leur définition.

3.6 Une simulation de dimensionnement

S'il ne faut pas céder au snobisme des simulations sans réelle

utilité, il ne faut pas non plus se priver d'un merveilleux outil de

validation quand cela peut améliorer la qualité du projet. Cette

étape est la dernière où une simulation peut encore infléchir le

cours du projet et permettre un réajustement dans les

dimensionnements, les performances nécessaires des équipements ou

leur nombre.

La simulation de dimensionnement n'est pas un outil de conception à

proprement parler ; c'est un outil qui permet de valider une

conception. La conception se termine à cette étape, pour autant bien

sûr que les résultats de la simulation soient probants. Sinon, une

reprise d'étude devra s'intéresser aux points litigieux mis en

évidence.

Une simulation ne sera mise en œuvre que pour les projets qui présentent

des valeurs trop aléatoires pour être traitées par calculs

conventionnels. Un paragraphe suivant est consacré à ce sujet.

remonter

Méthodologie : Les différentes

phases de conduite d'un projet

3.7 Une évaluation des budgets

Cette évaluation doit être complète. Elle doit confirmer que le projet correspond toujours aux possibilités que l'on s'était accordées en début de projet. Elle est toujours difficile à faire. Les professionnels de l'ingénierie qui ont des

référence de marché constamment à jour parviennent à une

précision meilleure que 10%.

Les phases d'études

Pour être complète, elle doit comporter :

• les coûts d'investissement

• les coûts de formation

• éventuellement, les coûts du transfert

• les honoraires éventuels des ingénieries, bureaux d'études et

des conseils extérieurs

• les frais financiers

• les coûts d'exploitation, y compris les frais d'assurances, les

impôts et taxes

• et les coûts d'entretien et de maintenance, notamment le parc de

pièces détachées.

II est à noter que, suivant les solutions techniques retenues et les

dispositifs de sécurité envisagés, le montant des primes

d'assurances peut varier très sensiblement. Faute d'investir

suffisamment dans les protections incendie les compagnies d'assurances

peuvent augmenter les primes ou aller jusqu'à refuser de couvrir le

risque. Si

les équipes de conception sont avertie et disposent de références

récentes, elles peuvent faire les évaluations seules, Dans le cas

inverse, il devient nécessaire de pratiquer des pré-consultations

auprès des fournisseurs potentiels.

remonter

3.8 Exemple d'une prévision budgétaire

BUDGET D'INVESTISSEMENT

Méthodologie ; Les différentes phases de conduite d'un projet

Suite en cours de préparation.

|

|

BUDGET D'INVESTISSEMENT |

Qté |

Coût total |

|

Terrain |

|

|

|

VRD |

|

|

|

Bâtiment |

|

|

|

Construction |

|

|

|

Amortissement internes |

|

|

|

Lots techniques (électricité, chauffage, éclairage,

etc.) |

|

|

|

Réseau de protection incendie |

|

|

|

Equipements logistiques |

|

|

|

Palettier |

|

|

|

Équipement d'allées |

|

|

|

Casiers de picking détail |

|

|

|

Chariots combinés |

|

|

|

Chariots basse levée |

|

|

|

Transpalettes |

|

|

|

Signalétique |

|

|

|

Gestion informatique |

|

|

|

Configuration informatique |

|

|

|

Consoles et périphériques (terminaux radio, lecteurs C

à B) |

|

|

|

Réseau local |

|

|

|

Alimentation de secours |

|

|

|

Progiciel |

|

|

|

Développement particuliers, intégration |

|

|

|

Ingénierie et maîtrise d'œuvre |

|

|

|

TOTAL GÉNÉRAL |

|

|

|

remonter |

Les phases d'études |

3.9 Exemple d'une prévision êtes amortissements et coûts d'exploitation

| Méthodologie ;

Les différentes phases de conduite d'un projet

3.9 Exemple d'une prévision êtes

amortissements et coûts d'exploitation

|

AMORTISSEMENTS ET COÛTS D'EXPLOITATION |

M/A |

Montant |

|

|

|

|

|

Loyer du terrain |

|

|

|

Amortissements |

|

|

|

Bâtiment clos et couverts |

/20 ans |

|

|

Bâtiment aménagements |

/10 ans |

|

|

Palettier et casiers |

/10 ans |

|

|

Chariots |

/5 ans |

|

|

Matériel informatique |

/3 ans |

|

|

Progiciel |

/1 ans |

|

|

|

|

|

|

Assurances |

|

|

|

Impôts et taxes |

|

|

|

Taxes locales |

|

|

|

Taxe professionnelle |

|

|

|

Taxe sur les entrepôts |

|

|

|

Frais d'entretien et de maintenance |

|

|

|

Bâtiment |

|

|

|

Equipement |

|

|

|

Informatique |

|

|

|

Énergie et consommables |

|

|

|

Salaires et charges sociales |

|

|

|

|

|

|

|

TOTAL |

|

|

remonter |

| |

Les phases d'études

3.10 Un calendrier

La dernière tâche d'un avant-projet détaillé est d'établir la décomposition des phases qui vont suivre jusqu'à la mise en exploitation du magasin. Celte réflexion peut amener à accélérer le projet dans certains cas. En effet beaucoup d'unités industrielles ferment pendant les congés annuels, et cette trêve peut faciliter des travaux de terrassement ou le transfert du stock d'un ancien magasin vers le nouveau. Ce calendrier aidera à gérer, avec une rigueur plus ou moins grande, les délais de réponse aux appels d'offres qui vont suivre.

|

étapes entrepôt

documents normes | Introduction

demarches_entrepot

demarches_entrepot

phases_realisation_entrepot phases_realisation_entrepot

travaux_exploitation_entrepot travaux_exploitation_entrepot

21.05.2008 15:21:41

voir aussi:

Vraiment trop cool

!, COOP nous propose de suivre la

progression de son nouvel entrepôt sur le future site d'Aclens VD,

Actualités- Suivez

l'évolution du chantier

http://www.coop-aclens.ch/index-fr.cfm

En ligne le 18/09/2004

Historique du projet:

http://www.ouverture.ch/coop-aclens/actualite.asp?id=18

remonter

|